L’instabilità patologica del Kivu

L’omicidio avvenuto lo scorso 22 febbraio a Kibumba ai danni del cittadino congolese Mustapha Milambo e dei nostri connazionali, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci ha acceso i riflettori e la nostra attenzione su un Paese, la Repubblica Democratica del Congo e su una regione in particolare, quella del Kivu verso cui l’opinione pubblica italiana non è adeguatamente informata. Chi studia determinate aree geografiche del mondo sa che eventi tragici, come un omicidio, non sono episodi estranei al loro contesto geopolitico, ma anzi sono definibili come endogeni, quindi legati intrinsecamente ad una fragilità strutturale del contesto sociale e politico di riferimento. In questa sede proverò dunque a tracciare i principali elementi di instabilità della Repubblica Democratica del Congo (RDC) con un focus sulla regione del Kivu, prendendo in considerazione tre aspetti:

Il contesto storico-politico.

La fragilità capillare della RDC ha le sue radici nel periodo coloniale. A dispetto del nome, la RDC ha conosciuto una sola estate democratica, quella che va dal 24 giugno al 14 settembre 1960. Il primo presidente congolese eletto democraticamente, Patrice Lumumba, pagò con la vita il 17 gennaio del ‘61 a soli 35 anni la sua volontà di rompere con il passato coloniale e di indirizzare il Paese verso politiche socialiste che non lasciassero spazio a pretese neo-colonialiste da parte del governo belga (la RDC è stata colonia belga dal 1885 al 1960). Coerente con il modus regnandi del monarca Leopoldo II, scandito da massacri, saccheggi, mutilazioni, schiavizzazioni, uccisioni all’interno dei propri territori coloniali, l’allora governo belga decise di cavalcare a proprio favore la frammentazione interna del neonato stato. Infatti uno dei principali nemici all’unità politica e culturale della RDC era rappresentato dal movimento secessionista del Katanga, regione ricca di risorse minerarie a sud-est del paese. Ormai esautorato da un colpo di stato, Lumumba viene consegnato nel gennaio 1961 dal nuovo primo ministro Mobutu nelle mani dei secessionisti, e ucciso il 17 gennaio 1961. La crudeltà di questo omicidio (i resti del corpo di Lumumba vengono sciolti nell’acido) avviene nonostante nel Paese fossero presenti i caschi blu dell’ONU. L’omicidio del “profeta disarmato”, così come è stato definito da Jean-Claude Willame rappresenta un primo punto di rottura della storia congolese e ci lascia una sensazione di disagio che ci suggerisce “ma cosa sarebbe successo se…”. Tuttavia nell’impossibilità di formulare qualsiasi previsione non ci resta che registrare ciò che è effettivamente accaduto.

La breve parentesi democratica del Paese è stata soffocata da 32 anni di cleptocrazia autoritaria guidata dal governo Mobutu (1965-1997) grazie al placet e agli aiuti militari di alleati occidentali tra cui figurano USA, Francia e Belgio. Con la fine della cortina di ferro, il partito unico di Mobutu non è più funzionale allo schieramento occidentale, e ciò determina il crollo di un regime patrimonialista delegittimato dai suoi stessi cittadini;

La geopolitica della regione.

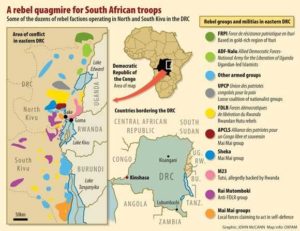

Una volta che si è esaurita l’utilità del governo Mobutu, e che i suoi alleati si sono ormai defilati, emergono le conseguenze di 30 anni di malgoverno, che esplodono in una serie di rivolte nella regione del Kivu. Situato a nord est del paese, nella c.d. regione dei grandi laghi, il Kivu risente dell’instabilità territoriale corroborata dal vicino Rwanda. Il 1994 è infatti l’anno del genocidio del popolo tutsi perpetrato dagli hutu sulla base di una divisione etnica che trova la sua legittimazione nel periodo coloniale prima tedesco, e poi belga, secondo i dettami dell’eugenetica europea. La vittoria nel ‘94 alle elezioni ruandesi del partito tutsi Rwanda Patriotic Front costrinse masse di rifugiati hutu a scappare nel vicino Kivu. Qui, trovando la protezione di Mobutu, ebbero la possibilità di riorganizzarsi (anche militarmente) in territorio congolese. Dall’esperienza del conflitto in Rwanda si sono infatti formate le Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR).

Alla presenza ruandese se ne aggiungono altre, una delle più violente è quella dei ribelli ugandesi, presenti nel Kivu, i quali iniziarono a mobilitarsi a partire dagli anni ‘90 per rovesciare il governo del Rwanda a guida Museveni. Da allora, i ribelli hanno messo pianta stabile nel Kivu e nelle regioni limitrofe, fondando dei veri e propri gruppi paramilitari: le Allied Democratic Forces (ADF). Per rendere l’idea della frequenza degli attacchi del gruppo (il cui destinatario non è solo l’esercito congolese, ma soprattutto la comunità locale), è bene ricordare che gli ultimi risalgono allo scorso 14 gennaio, quando un gruppo di miliziani ha ucciso 46 persone a Walese Vonkutu nei pressi di Beni e, alla notte tra il 14 e 15 marzo. Quest’ultima incursione ha visto la morte di 15 persone nel villaggio di Bulongo. E se i nomi di questi gruppi armati ci rievocano immagini ancora troppo “africane”, non è estranea al nostro sentire europeo l’esperienza dello Stato Islamico, le cui rivendicazioni sulla regione fanno pensare ad una possibile confluenza con il gruppo di ribelli ugandesi. Attualmente la RDC conta più di 130 gruppi armati, nati da frammentazioni interne e vanno ad inserirsi laddove non vi è uno Stato forte o laddove non vi è per niente. Ad uno di questi gruppi, le ADF è stata imputata la responsabilità dell’agguato alla delegazione del World Food Programme dove ha trovato la morte Luca Attanasio. Tali accuse sono state respinte, ma in questo reticolo complesso di milizie e gruppi criminali trovare un responsabile è complicato perché lì dove non ci sono istituzioni non ci sono diritti, e lì dove non ci sono diritti chiunque è in pericolo.

Lo sfruttamento minerario.

Secondo le Nazioni Unite la RDC nel 2020 era al 175 posto nella classifica mondiale per livello di sviluppo umano (Human Development Index). Tale dato deve essere letto alla luce dell’immensa potenzialità che il Paese ha grazie alle importanti riserve minerarie. Il sottosuolo congolese è ricco di oro, diamanti, rame, gas naturali e coltan. Quest’ultima lega metallica è presente per l’80% nella RDC, concentrandosi nella regione del Kivu. L’importanza che il coltan riveste per la nostra quotidianità è ormai un dato pacifico e si lega ad un discorso sullo sfruttamento della terra che è radicato nella politica di accaparramento del monarca Leopoldo II che utilizzava la RDC come un proprio possedimento. Con la fine del colonialismo l’uso personale della terra non è terminato e il Congo non è mai stato consegnato ai congolesi.

Dopo lo sfruttamento da parte delle compagnie coloniali belghe, con l’indipendenza i vari presidenti che si sono succeduti hanno mantenuto una politica che ammiccava al neocolonialismo, favorendo la presenza di importanti compagnie straniere che potessero approvvigionarsi nel territorio congolese. Il principale strumento che hanno le multinazionali estere è dato dalle royalty, tasse che l’investitore estero paga allo Stato per poter sfruttare le miniere. Il tasso irrisorio delle royalty (che va dal 3,5% al 10% a seconda dell’attività estrattiva svolta) costituisce un incentivo per la presenza delle compagnie che determina un motivo di attrito con la popolazione locale e con i gruppi criminali, i quali sono impegnati in attività illegali di estrazione e commercio di minerali. Va anche sottolineato che le stesse multinazionali estere fanno riferimento ad una supply chain complessa e lunga, e dunque è difficile garantire la trasparenza dei fornitori, le cui attività possono confondersi con quelle realizzate in favore degli stessi gruppi criminali. In un paese il cui reddito medio è di $ 34 al mese (World Bank) infatti le maglie della legalità sono sottili e le stesse società estere possono avere collaboratori locali che sfruttano manodopera minorile.

Le stesse Nazioni Unite e l’Unione Europea si sono pronunciate a riguardo proponendo con forza la necessità di regolamentare la materia per garantire un commercio responsabile all’interno di zone di conflitto. Il 1 gennaio di quest’anno è infatti entrato in vigore il regolamento 2017/821, che vincola le imprese che commerciano minerali alla c.d. due diligence, ovvero al dovere di accertarsi dell’origine dei minerali utilizzati e a dichiararne la provenienza. Sebbene sia un timido inizio, il regolamento non prevede l’obbligo di accertamento per il coltan e la strada per un reale sviluppo sostenibile sembra ancora molto lontana.

Tatiana Noviello